L’automobile se vit, et de toutes ses expressions, la compétition est sans doute la plus belle. Ce qui me fait vibrer, ce sont les aventures au volant, ce que la passion peut accomplir, au mépris de toutes les règles et de tout bon sens. Embrasser la vie et la mort, sentir tous ses muscles se tendre lors d’un freinage, foncer et ne penser qu’à la victoire. Le panache, le danger, la vitesse…

Ayrton Senna est, à bien des regards, reconnu comme le pilote de Formule 1 le plus talentueux de tous les temps. Un homme complexe, amoureux de son pays et de son sport, virtuose du pilotage, dominant sur la piste et dans les cœurs… il était des rares à encore batailler sur la piste, à l’époque où Lauda et Prost étaient passés maîtres dans l’art de gagner avec un risque calculé.

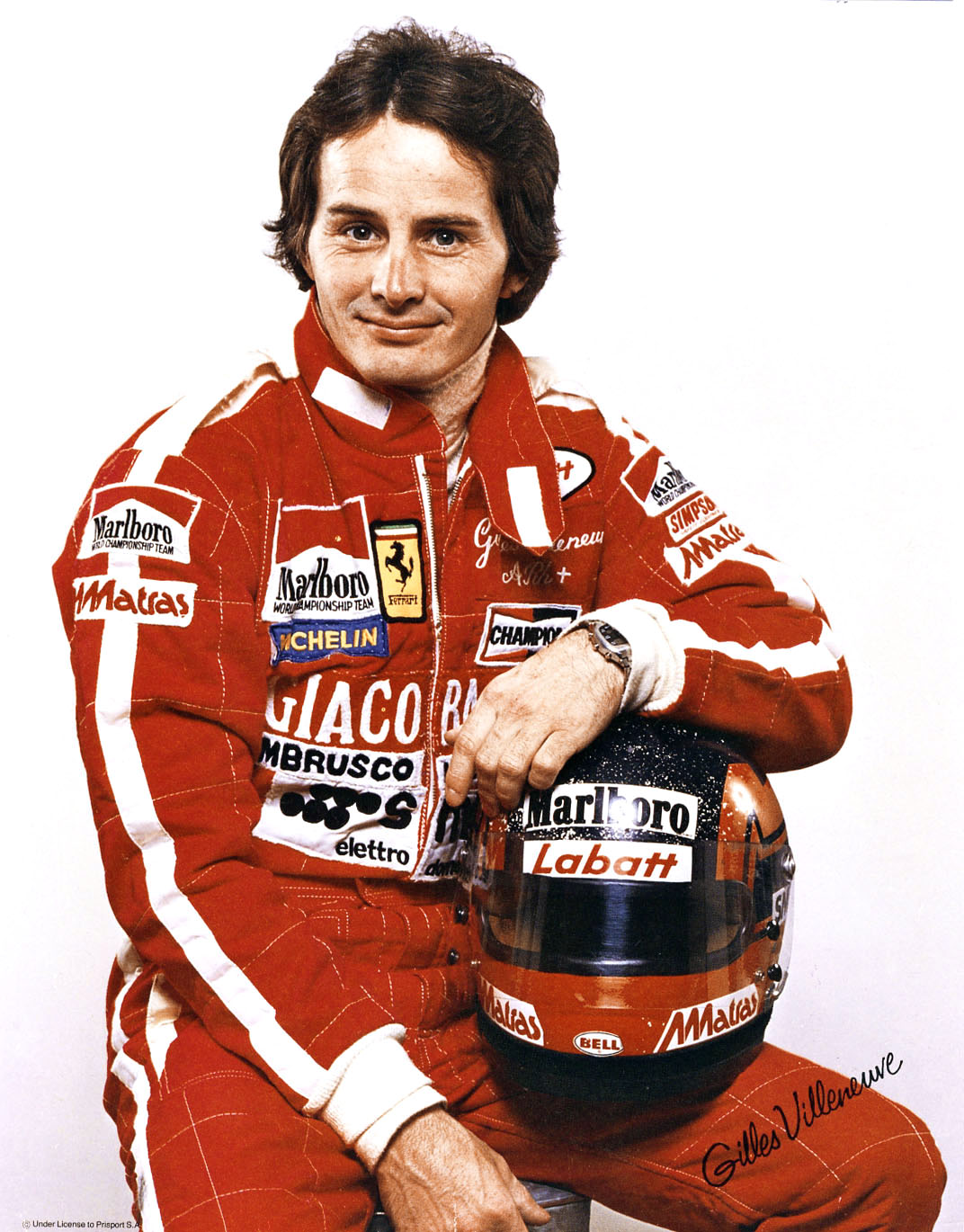

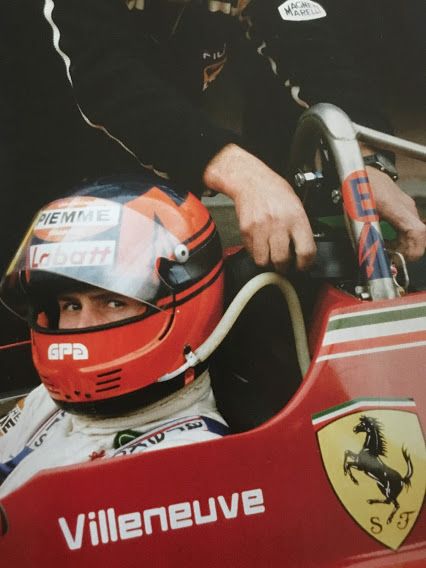

Mais, avant lui, il y en avait un autre. Un moins bons palmarès certes, mais son attitude, sa vision folle de ce qu’était la course automobile et sa détermination ont forgé sa légende. Une histoire, une personnalité et un parcours unique, faisant de lui le pilote le plus humain et le plus attachant de l’histoire de la F1. Pas plus pilote qu’artiste dans sa manière d’aborder un Grand Prix. Voici un condensé de la vie de Gilles Villeneuve qui pourrait se résumer avec cette phrase : « Pied dedans, tabarnak ! »

Le 18 janvier 1950, dans une modeste famille québécoise, le petit Gilles Villeneuve voit le jour. Comme chez nous tous, le rêve grandit de devenir un jour un grand pilote automobile.

À sa sortie du lycée, il décide d’engager sa Ford Mustang personnelle dans des épreuves de dragster. Pourtant, malgré sa détermination, ses résultats ne lui permettent pas de s’élever à un plus haut niveau, et l’argent commence à manquer. Mais voilà, Gilles est de ceux qui ne vivent que de l’adrénaline procurée par le grondement des moteurs… Il va trouver satisfaction dans une discipline bien plus abordable : la course de… motoneige. Oui, c’est bien au guidon d’un Ski-Doo que le futur pilote de F1 se perfectionne sur les circuits.

Maîtrisant l’engin, il enchaîne les titres au Canada et aux USA et devient champion du monde en 1974. Ses nombreux succès lui rapportent alors les sponsors et les fonds nécessaires pour se recentrer sur la course automobile, tout en suivant le cours de pilotage de Jim Russell en Angleterre.

La même année, il remporte le championnat du Québec de Formule Ford en sept victoires sur dix courses. Il accède également à la Formule Atlantique (équivalent de la Formule 2 en Europe ndlr) ; mais sans succès en 1974. Les problèmes d’argent reviennent, mais Gilles ne baisse pas les bras ! Il a raison. Lors de la saison 1975 il renoue avec la victoire. Et en 1976, c’est la consécration : des dix courses, il en remporte neuf !

Cette énergie hors norme en étonnera plus d’un, principalement sur le Grand Prix de Trois-Rivières, où il coiffe au passage plusieurs pilotes de F1 invités pour l’occasion, se battant à armes égales. Parmi eux : James Hunt, à l’époque sur le point de décrocher le titre de champion du monde de Formule 1. Impressionné par le Canadien, le leader de l’écurie McLaren s’empresse de le recommander à son employeur dès son retour en Europe.

En 1977, alors que Gilles continue de dominer la Formule Atlantique, McLaren se décide à lui offrir un essai au volant d’une de leurs monoplaces. Ce jour-là, à Silverstone, le jeune pilote part en tête à queue sur l’intégralité des virages du circuit, cherchant les limites de la machine dans toutes les conditions possibles. Trois jours plus tard, lors des qualifications du grand prix de Grande Bretagne, il réussit à intercaler sa M23, dépassée techniquement, entre les deux nouvelles M26 de Hunt et Jochen Mass. Flottant dans son ample combinaison Marlboro, Gilles Villeneuve a du mal à se sentir chez lui lors du briefing McLaren.

Au volant de cette voiture, il s’élève jusqu’au 7ème rang mais finit 11ème. En cause, un défaut sur une jauge de température : l’aiguille est tombée… Là n’était pas l’important ; il signe un temps en course qui ne sera battu que par les meilleurs du plateau.

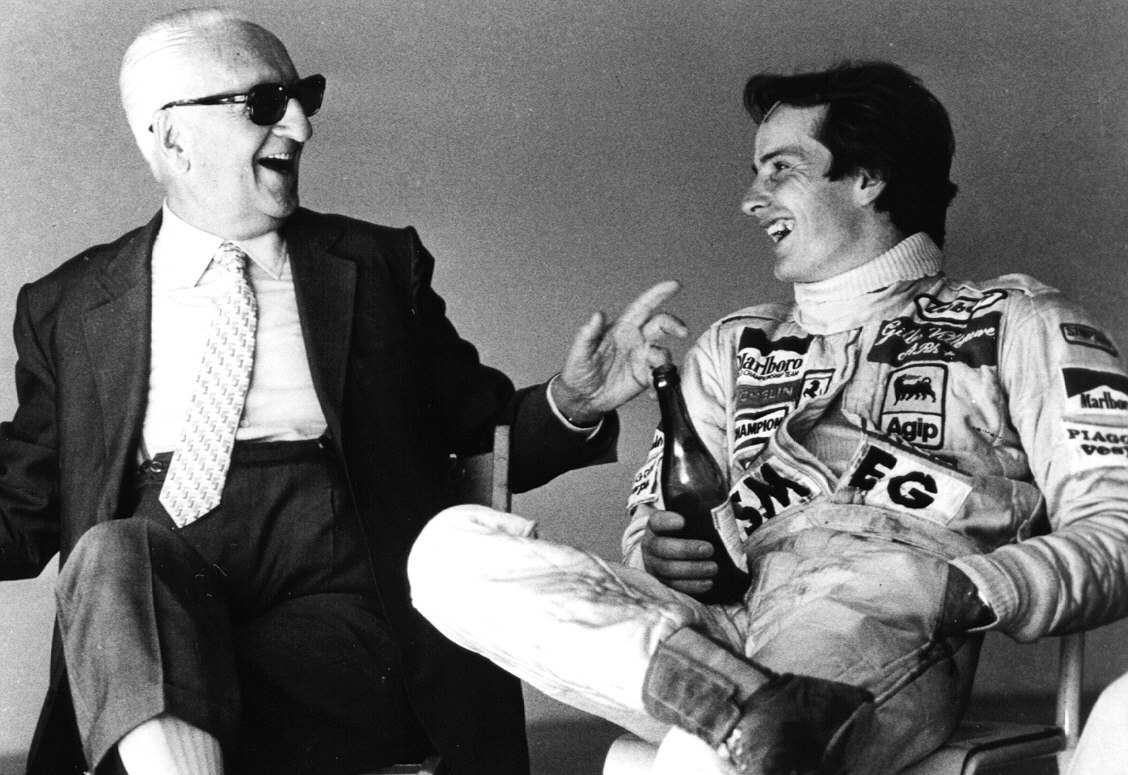

Quelques jours plus tard, Enzo Ferrari décroche son téléphone et demande à parler au « jeune fou », comme il l’appellera.

Enzo envoie Daniele Audetto, directeur sportif du groupe Fiat, pour proposer au jeune québécois un pré-contrat avec Ferrari. Le jour de la rencontre, deux blousons noirs chevauchant une Harley Davidson entrent dans le hall de l’hôtel, coupent le moteur et garent l’engin sur le marbre de l’entrée. L’un d’eux retire son casque et lance dans son plus bel accent québécois : « J’veux parler à Audetto ! »

Gilles est convié à Fiorano en Italie pour signer son contrat en tant que 3ème pilote. Arrivé dans le bureau du Commendatore, Gaston Parent, son agent, se croit dans un film de mafieux. Au milieu d’une sombre salle parsemée de trophées : une table ordinaire, cinq chaises de bureau et une ampoule fébrile suspendue au plafond. Enzo arrive, les contrats à la main. Villeneuve est tellement obsédé à l’idée de conduire pour Ferrari qu’il aurait dit oui à tout.

Le lendemain, Gilles commence les essais sur la piste de l’usine. Au troisième tour lancé, il perd le contrôle et finit dans l’herbe. Le directeur technique n’a pas confiance. Pourtant, deux heures plus tard, le record de la piste est tombé ! On entend déjà Ferrari prononcer les mots : « Il Campion di Mondo… »

Au retour à l’aéroport, Alitalia est en grève et l’avion pour Montréal est complet. Son siège moulé entre les mains, Gilles arrive au comptoir et le steward s’écrit : « Villanova ! » (« Villeneuve », chanté à l’italienne)

En quelques minutes, tout est arrangé. Trois places leurs sont réservées en 1ère classe : une pour Gilles, une pour Gaston, et une pour… le siège.

Il conduit à la place de Niki Lauda durant les deux dernières courses de la saison 1977 et son style choque. Agressif et souvent en dérapage, il s’oppose à de lourdes critiques. Gilles n’excelle pas, bien au contraire : au Grand Prix du Canada, il a un accident pendant les essais et finit la course 12ème devant son public. Au Japon, il est impliqué dans un grave accident ; suite à un accrochage avec la Tyrell à 6 roues de Ronnie Peterson, sa voiture part en tonneaux et fauche un photographe et un officiel, tués sur le coup. Gilles en sort indemne, mais la saison se termine sur une note terrible, les spectateurs le jugeant dangereux et casse-cou.

Durant la saison 1978, Villeneuve fête ses 28 ans. Il est l’un des rookies les plus âgés de l’histoire, et avec comme seul bagage en F1 trois Grand Prix, le québécois se retrouve catapulté au poste de deuxième pilote.

L’année commence mieux. À la première épreuve, le Grand Prix d’Argentine, il se classe 8ème et signe le meilleur temps. Cela n’empêche pas la pression ; Gilles est largement dominé par son coéquipier argentin Carlos Reutemann. Ses compétences sont mises en doute, particulièrement par les très exigeants médias Italiens qui réclament son remplacement. Il trouve cependant peu à peu ses marques, haussant son niveau de performance course après course.

Vient le dernier Grand Prix de la saison : nous sommes le 8 octobre 1978 à Montréal. C’est la première fois qu’une course est tenue sur l’Île Notre-Dame, au beau milieu des installations de l’Exposition Universelle de 1967 et des Jeux Olympiques de 1976. Il fait froid, le temps est humide, une atmosphère qui ramène Gilles à ses courses de motoneige.

Après une qualification complexe, la grille est donnée : c’est Jean-Pierre Jarier sur Lotus, suivi de Jody Scheckter sur Wolf, et Gilles Villeneuve en 3ème place sur Ferrari. Carlos Reutemann, insatisfait du comportement de sa voiture, n’est que 11ème.

Le départ est donné. Alan Jones, parti 5ème sur sa Williams se retrouve rapidement 2ème, profitant d’un très bon départ et d’une faute de Scheckter. Jarier vole dans sa Lotus, chronométré à 4 secondes de Jones à la fin du premier tour, il assomme la concurrence au rythme d’une seconde au tour. Après 10 tours, Jarier devance de 13 secondes le trio Jones, Scheckter, Villeneuve. Jones ne l’a pas encore réalisé, mais il est victime d’une crevaison lente. Au 18ème tour, ses deux poursuivants le doublent. Gilles est alors de retour en troisième position. À la seconde place, le sud-africain voit ses rétroviseurs se remplir peu à peu de rouge. Et là vient la fameuse épingle. Villeneuve plonge à l’intérieur et prend l’ascendant sur son futur coéquipier. Nous sommes au 25ème tour et Gilles doit reprendre 25 secondes à la Lotus du leader. Le champ libre ne suffit pas, l’écart continue d’augmenter d’une seconde au tour malgré le rythme de qualification qu’il impose à sa monoplace au cheval cabré. La Lotus de Jarier est sans aucun doute la meilleure voiture du plateau ; elle a déjà remporté le championnat pilote et constructeur cette année. Pourtant, à la mi-course, on peut voir son flanc gauche maculé d’huile ; il rend alors une demie seconde par tour à Villeneuve. Inquiet, Jarier rentre au stand : son mécanicien lui fait comprendre qu’il a fait le bon choix : la fuite était au niveau du circuit de freinage !

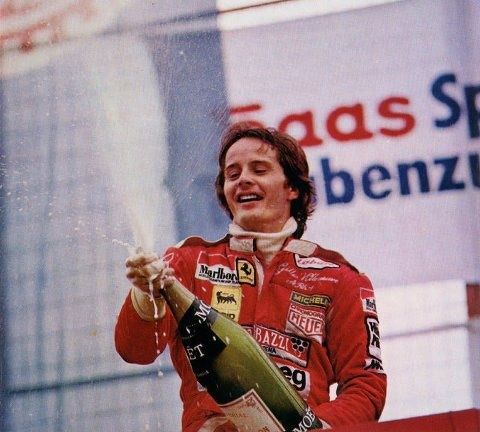

Gilles hérite donc du commandement. À chaque passage devant les gradins, c’est un éclat de joie et d’applaudissements. La neige commence à tomber et l’équipe lui fait signe de ralentir. Au 60ème passage de la ligne, le drapeau à damier est abaissé : c’est la consécration.

Gilles Villeneuve sort de sa voiture, il a très froid et sa mère, en larmes, lui tend un manteau. Une foule en délire se presse sous le podium pour contempler le héros et sa femme, montée elle aussi sur le podium. D’un seul coup, tout se libère ; Gilles gagne et les doutes qui planent autour de lui s’estompent. Il est le premier Canadien à gagner un Grand Prix, et il l’a fait devant son public.

Au 60ème passage de la ligne, le drapeau à damier est abaissé : c’est la consécration.

En 1979, Villeneuve est rejoint chez Ferrari par Jody Scheckter. Après un début de saison dominé par les Ligier, les Ferrari ne tardent pas à s’affirmer comme les meilleures voitures du plateau. À sa manière, Gilles conquit les foules. Souvent en travers ; les courbes à 150, il y entre à 180. Vainqueur coup sur coup en Afrique du Sud et à Long Beach, Villeneuve prend la tête du championnat. Mais il doit rester second pilote. Rôle qui lui convient parfaitement, il sait que son temps viendra et respecte Scheckter en sa qualité d’ancien. Avec une nouvelle victoire à Watkins Glen, il décroche tout de même le titre de vice-champion du monde.

Mais pour les connaisseurs, la saison 1979 de Formule 1 n’est pas qu’un duel perdu pour le titre face à Scheckter, c’est surtout le souvenir du Grand Prix de France.

Disputé cette année à Dijon, il voit dans ses derniers tours un duel d’une intensité jamais égalée en F1.

Gilles et son ami français René Arnoux sur Renault RS10 Turbo se livrent à un spectacle hallucinant. Arnoux, déchainé, est décidé à offrir à Renault un doublé pour leur première victoire. Sur sol français, les deux pilotes Renault et leurs machines sont à la maison. Le coup est énorme ! Après avoir subi multiples railleries pour leur choix de la suralimentation, Renault arrive enfin à prouver l’efficacité de cette technologie. Les journaux français retiennent la victoire d’une Renault face aux Ferrari, mais les mémoires gardent en tête la bataille pour la seconde place entre Arnoux et Villeneuve, ce dernier en pneus très usés. Se doublant, se redoublant, abordant plusieurs virages de front et se touchant à plusieurs reprises sur et hors de la piste, les deux pilotes font se lever le public. Ce final entre les deux pilotes reste considéré comme une des plus grandes batailles en piste de l’histoire. Seul le photographe Bernard Asset immortalise l’instant… les autres sont déjà partis pour le podium, la victoire française est trop belle.

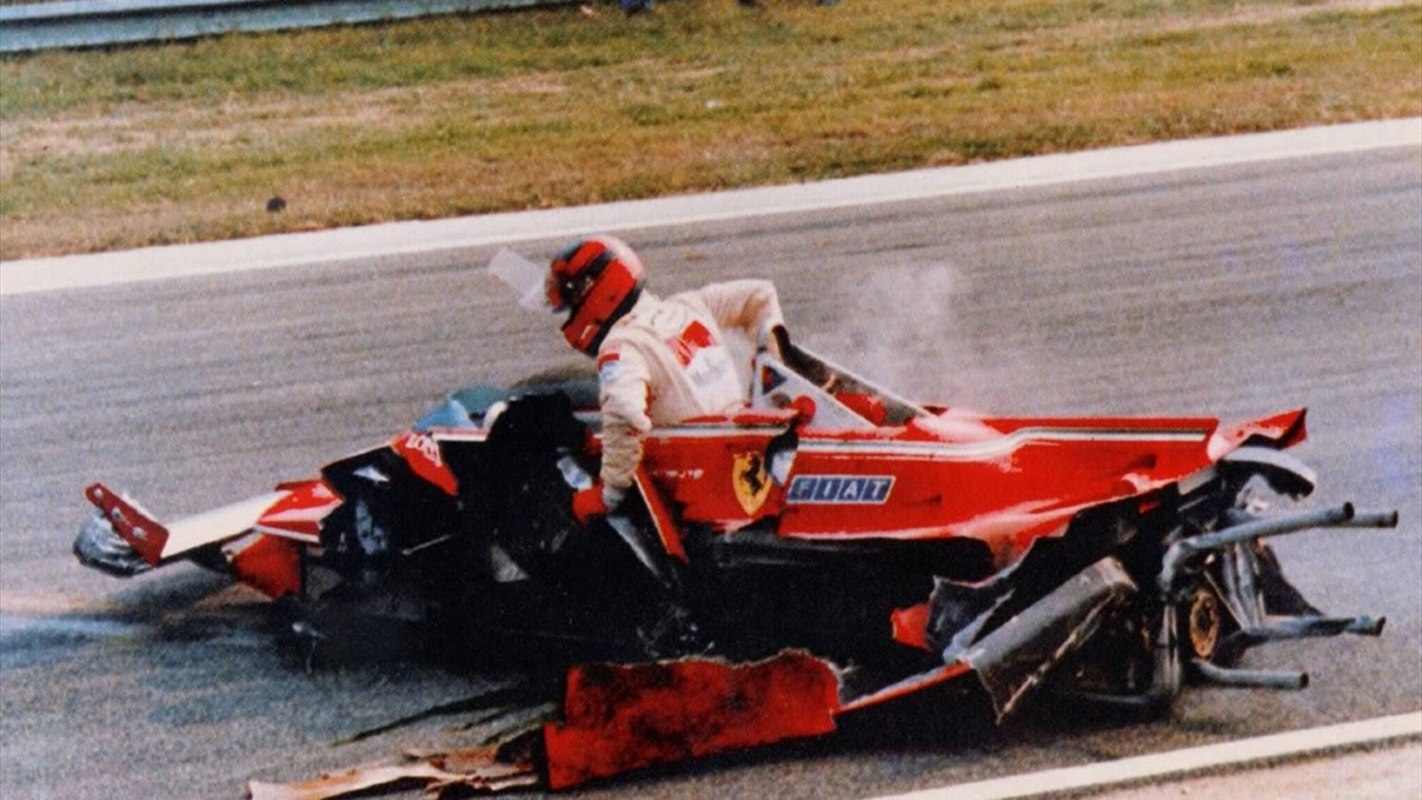

Au Grand Prix de Zandvoort, Gilles écrit une nouvelle fois l’histoire. Après un départ façon dragster dont il a la technique, il saute de la 6ème à la 2ème place en l’espace d’une ligne droite. Quelques tours passent et il prend la tête sur Alan Jones sur l’extérieur du virage Tarzan. Après ce départ tonitruant, il est toujours présent pour créer le spectacle. Mais ce rythme est dur pour sa monoplace et au fond de la ligne droite des stands son pneu arrière gauche crève, l’envoyant dans le bac à graviers, à l’endroit précis où il avait réalisé son magnifique dépassement. Fidèle à lui-même, Gilles n’abandonne pas et enclenche la marche arrière. Il reprend la piste pour rallier les stands, bien décidé à reprendre la tête de la course. Sur un plan de caméra, on le voit partir, sa jante à moitié nue. Sur le plan suivant, on le voit en travers dans un virage, mettant plein gaz malgré l’instabilité manifeste de la monoplace. La suite est surréaliste : plan frontal, roue avant droite dans les airs, la main levée tel un cowboy en plein rodéo. La roue arrière s’est en fait arrachée, laissant derrière le bolide écarlate une gerbe d’étincelles. Le cheval cabré passe en trombes devant la foule.

Gilles Villeneuve arrive au stand sous les regards éberlués de la foule et du staff technique : il est le seul à croire encore à la victoire, sans se rendre compte de l’ampleur des dégâts. Les mécaniciens doivent le tirer de sa voiture ; il ne repartira pas.

En 1980, Gilles Villeneuve est très attendu. Le plus rapide en piste, il semble en mesure de prendre sa revanche sur Scheckter au Championnat du Monde. C’est sans compter sur le catastrophique niveau de la Ferrari 312 T5 : la découverte de l’effet de sol chez Lotus change la donne. Cette nouvelle technologie permet d’accentuer considérablement l’adhérence à haute vitesse, tout en évitant la trainée des ailerons standards. Problème : chez Ferrari, le moteur V12 a un angle de 180° pour abaisser au maximum le centre de gravité. Le moteur est trop large et ne permet pas d’avoir un phénomène d’effet de sol sur l’arrière de la voiture. Souvent qualifié dans la deuxième moitié de la grille de départ, Villeneuve ne parvient à arracher que six maigres points malgré des efforts jamais comptés. C’est toujours mieux que son équipier Scheckter qui, démotivé, annoncera rapidement son départ à la retraite et connaîtra même le déshonneur d’une non-qualification.

À partir de 1981, la Scuderia Ferrari amorce son retour au premier plan grâce à l’adoption du turbocompresseur : d’une puissance redoutable, le moteur de la Ferrari 126 C1 est toutefois particulièrement difficile à exploiter, en raison de son temps de réponse. À cela s’ajoute un châssis à la tenue de route plus que précaire. Après un médiocre début de saison, Villeneuve va réagir sur le circuit où on l’attend le moins et qui semble le moins correspondre aux caractéristiques de sa voiture : Monaco. Il y réalise un véritable numéro d’équilibriste entre les rails pour guider sa machine vers la victoire.

Il envoie par la suite un télégramme à Enzo Ferrari : « Cher Ingegnere, j’ai essayé toute la journée de casser la transmission mais c’était impossible. Merci. »

Il récidive lors du Grand Prix suivant disputé sur le tracé de Jarama en Espagne. Sur la ligne d’arrivée, Villeneuve sauve sa première place tandis que quatre pilotes sont regroupés en moins d’une seconde derrière lui. À Montréal, Gilles Villeneuve réalise une nouvelle prestation mémorable. Sous une pluie battante, il se classe troisième, malgré un aileron avant tordu à la verticale qui finira par s’envoler, conséquence de deux accrochages en début de course.

« Je sais qu’aucun homme ne peut réaliser de miracles, mais Gilles nous en faisait parfois douter… » – Jacques Laffitte

Les progrès réguliers de la Ferrari turbo font de Villeneuve l’un des favoris de la saison 1982.

Lors des essais du Grand Prix de France, Ferrari décide de mesurer la fréquence cardiaque de Gilles et de son équipier et ami Didier Pironi. Alors que Pironi passe la majorité de la session au-dessus de 200 bpm, Gilles la commence à un petit 60 bpm, puis un pic à 168 bpm après avoir traversé trois grillages de protection et atterri dans le décor à la sortie du dernier virage rapide. Le bonhomme est solide.

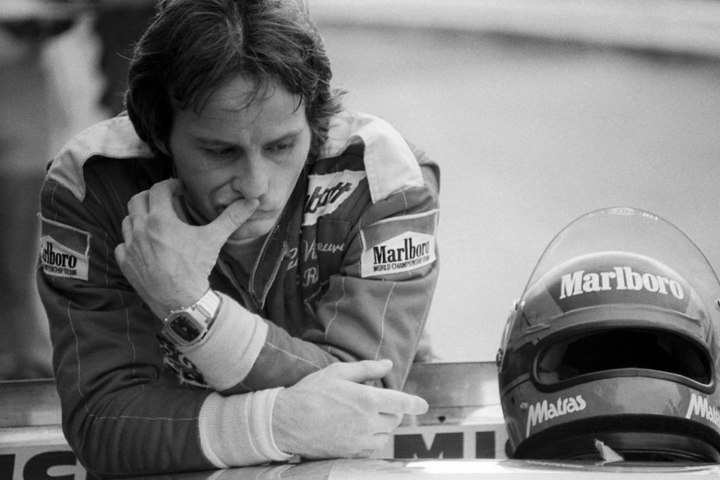

Dominé par Alain Prost et sa Renault lors des premières manches de la saison, Villeneuve entend bien prendre sa revanche « à domicile », à l’occasion du Grand Prix de Saint-Marin. L’abandon précoce des Renault lui ouvre la voie d’un succès facile, tandis que juste derrière lui, son équipier semble assurer le doublé de la Scuderia. Le stand Ferrari donne à ses pilotes l’ordre de ralentir, ce qui fige implicitement les positions. Contre toute attente, Pironi attaque Villeneuve. Pensant que son équipier le dépasse par jeu et cherche avant tout à divertir un public privé d’une vraie course, Villeneuve se rend compte rapidement qu’on lui vole la victoire. Il reprend le commandement de l’épreuve, mais s’ensuit un dépassement kamikase de Pironi qui sort finalement vainqueur. Sur le podium d’après course, Villeneuve, mâchoire serrée, refuse ostensiblement de saluer Pironi et d’ouvrir la traditionnelle bouteille de champagne. S’estimant trahi par celui qui en dehors des circuits était également son ami, il déclare la guerre au pilote français devant la Presse.

Le Grand Prix suivant se déroule le 8 mai 1982 à Zolder en Belgique. Toujours furieux, Gilles est plus que jamais décidé à prendre sa revanche et remporter sa 7ème victoire. Le duel est lancé dès les qualifications où les deux hommes luttent pour arracher la pôle position. Villeneuve est le plus rapide et rentre aux stands. Mais la fin de session approchant, Pironi signe le meilleur temps. Fou de rage, Gilles réenfile son casque sans le serrer, saute dans la voiture sans prendre le temps de s’attacher et part en trombes pour un ultime tour de chauffe. Le chrono lancé, son pied droit écrase la pédale de gaz. Il prend tous les risques. En refranchissant la ligne, il entame son tour de rentrée. Mais, pressé de connaître son temps chrono – rappelez-vous, à l’époque, pas de radio – lancé à haute vitesse, il rattrape la March de Jochen Mass au ralenti. Mass change de ligne pour ouvrir le passage, au moment même où le Canadien entreprend de le déboîter. La Ferrari heurte violemment la March par l’arrière, puis décolle, avant de retomber et d’enchaîner une série de tonneaux. Gilles est éjecté et perd son casque dans le même temps. Inanimé au pieds du grillage, il est transporté d’urgence à l’hôpital le plus proche, où son décès est prononcé dans la soirée. Il avait 32 ans…

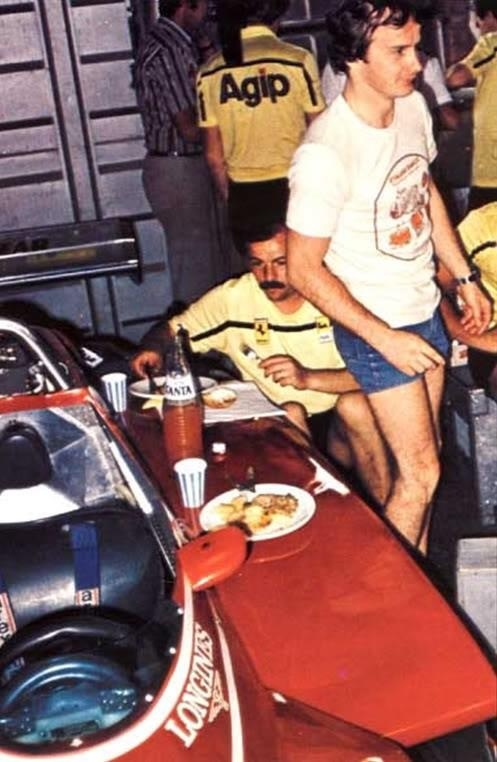

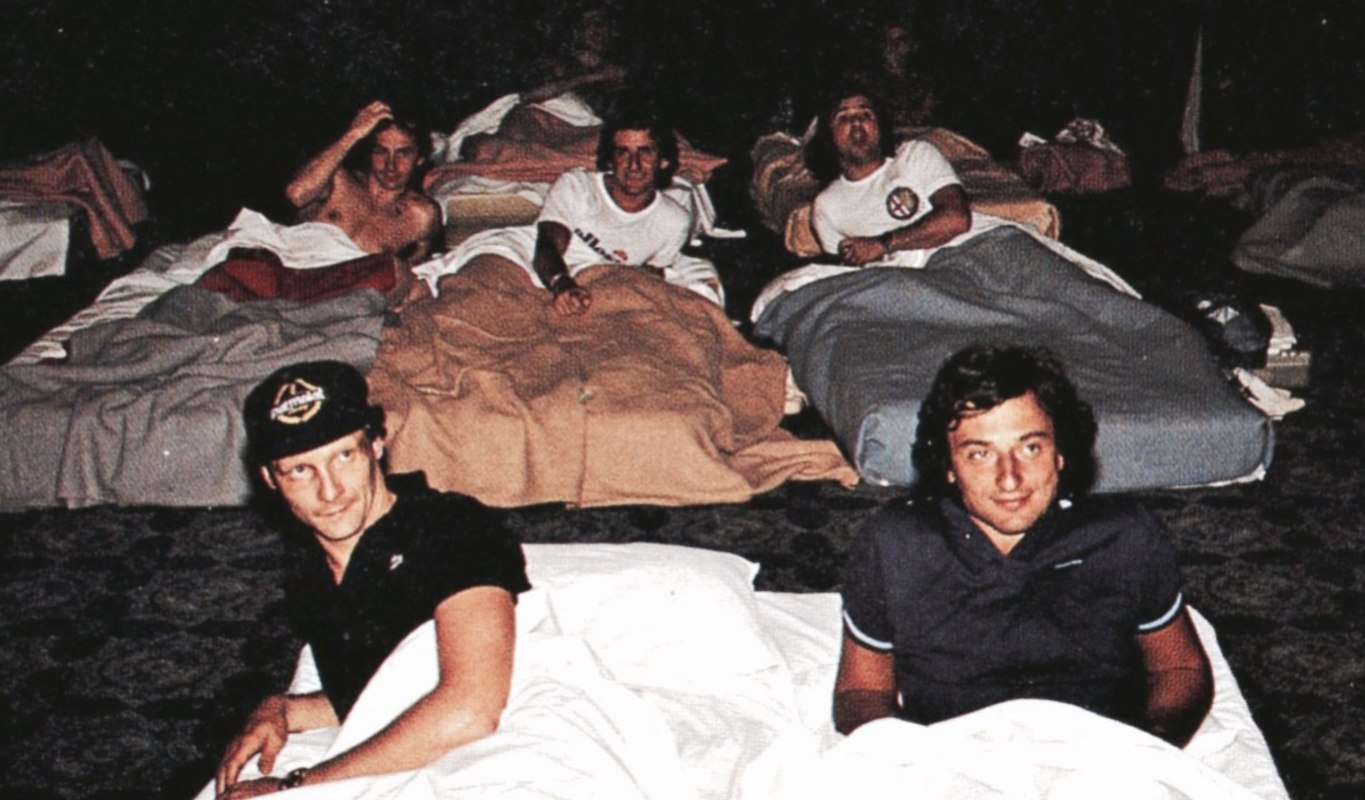

À l’époque, la mort était présente en Formule 1. Une grande vulnérabilité liait les pilotes, leurs rapports étaient beaucoup plus intimes. Au cours d’une saison, ils vivaient tout ensemble. On trouve des images d’archive de pilotes partageant la même chambre, jouant au tennis ou faisant la fête dans les bars de Monaco le soir du Grand Prix.

Qui aujourd’hui ferait entrer un rival dans son écurie, comme l’a fait Hunt ? À l’époque, la Formule 1 est une grande famille, un groupe de gars fêlés prêts à risquer leur vie par amour de la compétition. Il l’a dit lui-même, pour performer en F1, il vous faut des « big balls ». Mais cela n’empêchait pas les rivalités intenses sur le circuit. Cas unique alors, Gilles arrivait avec armes, femme et enfants au paddock, dans son immense camping-car. Cela lui permettait de dormir au plus près des mécaniciens avec qui il avait appris à parler italien. La fraîcheur de Gilles, son honnêteté, sa gentillesse était très appréciée des journalistes et spectateurs ; en conférence de presse, il n’y en avait que pour lui. Un jour son voisin le coupe et lance : « My name Alan Jones, I just won… and I am sitting next to Gilles Villeneuve… », suivi d’un éclat de rire général.

C’était une époque où les pilotes n’étaient pas des athlètes, des professionnels de la profession. La seule chose qui les départageait était leur manière de courir : certains avec la tête, d’autres avec le cœur, plus des trompe-la-mort que de réelles machines à piloter. Ce que Gilles Villeneuve réalisait en Formule 1 n’était que la partie médiatisée de sa vie. Il vivait pour le frisson. À ski, en hors-bord, à moto, en hélicoptère… Qu’importe l’évènement, en dérapage à pleine vitesse. À sa mort, beaucoup dirent avoir perdu le « showman » de la F1, se remémorant son don hors du commun du pilotage, sa capacité à tirer tout de la machine, quelle qu’en soit l’issue.

Une anecdote illustre bien la puissance de vie de Gilles Villeneuve : le chien de garde de Fiorano – adorable avec les ouvriers, impitoyable avec les étrangers – courrait se réfugier, terrorisé, dès que Gilles franchissait le portail du circuit.

Enzo Ferrari avait perdu des êtres chers : de nombreux pilotes se sont tués au volant de ses bolides, son fils Dino a disparu à l’âge de 24 ans. Il s’est endurci avec les années, ne cherchant plus à nouer de relations personnelles avec ses pilotes. Mais pour Gilles, Enzo avait fait une exception. Il ne cachait pas le lien qui les liait. On l’appelait le « Petit Prince » de la dynastie des Ferrari, le diamant brut chéri du Commendatore.

Enzo ira même jusqu’à dire du Canadien : « Je l’aimais comme un fils… »